本丸の見どころ

お福池

天守の隣にあるお福池は金森長近の正室・お福の名前が由縁となっています。お福は斎藤道三の娘で織田信長の正室・濃姫の姉妹という話もありますが、明らかではありません。

<お福池>

百間坂(ひゃっけんざか)

江戸時代、大野藩の侍たちが城の本丸へ行くには、藩庁から亀山の山頂に通じる唯一の登り口である百間坂を登りました。今の百間坂以外の遊歩道は、明治時代以降に整備されたものです。ただし遊歩道を整備する際には堀に使われていた石を再利用しているため、戦国時代の石、明治の石垣職人の技は見ものです。

<百閒坂>

西国33ヶ所石仏(亀山観音石仏)

亀山観音石仏は三十三観音とも呼ばれ、大正12年(1923)地元有志により建立されたものです。北登山道入口から南口まで三十三観音石仏が並んでいましたが、昭和34年伊勢湾台風により観音堂が倒壊したため、現在のように集められ上屋(うわや)をかけて保存されています。

<西国33ヶ所石仏>

金森長近公像

<金森長近像>

土井利忠公像

<土井利忠像>

柳廼社

亀山の南登り口にあり、「柳廼社(やなぎのやしろ)」と呼ばれ市民に親しまれています。名君といわれた幕末の藩主・土井利忠をまつり、その名前も利忠の雅号「柳涯」に由来しています。明治十五年に創建され、元は柳町通りにありましたが、のちに現在地に移されました。その後、拝殿が建て替えられましたが、隣には旧拝殿もそのまま残されています。

<柳廼社>

移築城門

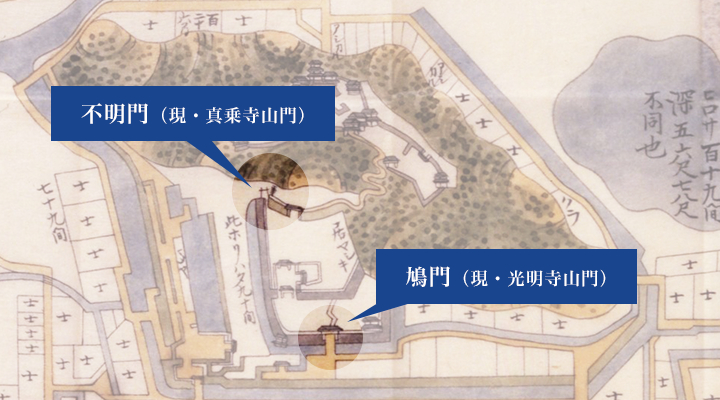

鳩門(現・光明寺山門)

大野廃藩後、大野城二の丸の正門であった鳩門を光明寺に移築したと伝えられています。現存する数少ない大野城の重要な遺構であり、太く無骨な梁が印象的な1階部分が城門の風格を漂わせます。2階部分の改築により、現在は鐘楼門へと姿を変えています。

<鳩門>

不明門(現・真乗寺山門)

大野城本丸にあった不明門(あかずのもん)を真乗寺に移築したと伝えられています。江戸時代の木造建築で、切妻づくりの簡素な様式美が光ります。側面には、この門が大野藩主土井家に関わるものであったことを裏付ける土井家の家紋「丸之内水車紋(まるのうちすいしゃもん)」もみられます。

<不明門>

<鳩門と不明門>

©Ono City. all rights reserved.

©Ono City. all rights reserved.